En el último tiempo ha cobrado estado público la discusión sobre la evaluación de tecnologías en salud, en función del anuncio de la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (ANEFiTS)[1] por parte del gobierno Nacional.

Para la gran mayoría de las personas puede ser la primera vez que escuchan nombrar este concepto, que incluso a veces resulta ajeno al personal de salud y hasta a sanitaristas de trayectoria. Esto responde, entre otras cuestiones, a la existencia de un gran desconocimiento sobre la importancia de la evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) y sobre la función que tienen este tipo de agencias en los sistemas de salud más consolidados del mundo.

No existe sociedad capaz de financiar la totalidad del gasto potencial en salud[2]. Del más rico al más pobre, ningún país puede brindar acceso ilimitado a todos los servicios de salud a toda su población. Por lo tanto, la definición de cómo, cuándo y bajo qué criterios se asignarán los recursos disponibles se convierte en una decisión colectiva ineludible. Esta decisión debe ser tomada con la mejor evidencia disponible y esto es en definitiva el objetivo de una ETS:

“La evaluación de tecnologías sanitarias es un proceso multidisciplinario que usa métodos explícitos para determinar exhaustivamente la seguridad, eficacia y efectividad clínicas, costos, costo-efectividad, implicancias organizacionales, consecuencias sociales y consideraciones éticas y legales de su aplicación. Tiene como propósito asistir con información a la toma de decisiones para hacer un sistema de salud más equitativo, eficiente y de alta calidad.”[3]

En un marco de incremento general del costo de las tecnologías sanitarias, su evaluación aparece como una innovación que permitiría contribuir a la eficacia y a la eficiencia en la asignación de los recursos. Particularmente en países que sufren inestabilidad y crisis económicas recurrentes.

En Argentina, existe un consenso político relativamente amplio respecto de la necesidad de incorporar la evaluación de tecnologías sanitarias. No obstante, los avances concretos en esta dirección han sido escasos, limitándose a algunos proyectos de ley que no lograron ser aprobados y al anuncio de la creación de una agencia especializada, del cual no se han registrado desarrollos posteriores. Esta escasa implementación contrasta con la importancia estratégica del tema y con el acuerdo existente sobre su relevancia.

En este artículo, buscando hacer un aporte a la discusión, revisaremos algunos conceptos necesarios para comprender mejor este tipo de herramientas y reflexionar sobre la importancia que podría tener su implementación en nuestro país, cuya ausencia representa una de las grandes deudas del sistema de salud argentino.

El mercado de la salud, lejos de ser el mercado ideal

El mercado de la salud es un mercado, por definición, imperfecto. En él, financiadores (obras sociales, empresas de medicina privada, Estado), prestadores (complejo médico-hospitalario), trabajadores de la salud, productores (industria farmacéutica e importadores, entre otros) y consumidores (pacientes) disputan la dinámica de asignación de los recursos destinado al funcionamiento del sistema sanitario de un país. Consideramos que es un mercado imperfecto por varios motivos, pero fundamentalmente porque la salud no constituye un bien con límites y definiciones claras: el concepto de salud y los recursos que la definen son moldeados por la subjetividad de cada pueblo, cultura y tiempo en el que se desarrolla[4].

No hay una sola perspectiva del concepto salud, de tal manera que existe una “salud individual” -que se refiere al estado de bienestar de una persona, con foco en aspectos biológicos y clínicos-, pero también existe una “salud colectiva o pública” -que contempla otras dimensiones relacionadas más con el bienestar de las sociedades en su conjunto-. Estos dos conceptos de salud poseen éticas diferentes, se encuentran atravesadas por distintos paradigmas y pueden entrar en tensión en el espacio del mercado de la salud cuando los recursos escasean como veremos más adelante[5].

De esta forma, la ausencia de una definición clara y homogénea del bien a comercializar constituye uno de los factores que contribuyen a la naturaleza imperfecta del mercado de la salud.

A su vez, se presentan otros argumentos: existe una importante asimetría en la información de que disponen sus actores (algo que debería ser mínimo en un mercado ideal), una demanda inelástica y que incluso puede tender al infinito (la búsqueda de la salud tiende a insumir infinitos recursos), ningún consumidor por si solo tiene capacidad de pago para toda esta demanda (incluso los estratos económicos más altos requieren de sistemas de aseguramiento privado), es un sistema que está expuesto a importantes externalidades (pandemias, catástrofes, migraciones, etc) y porque es indudable que requiere de una regulación importante por parte de actores externos (o internos) como Estados y organizaciones supranacionales para resolver estas fallas que hemos mencionado.

En los tiempos que corren, pocos campos de la organización humana conservan tanto consenso alrededor de la relevancia de la organización colectiva y solidaria como el campo de la salud[6]. Es casi imposible imaginar un sistema de salud regido exclusivamente por criterios de mercado y/o individualistas. Entonces, la regulación, el ordenamiento y la participación comunitaria en la toma de decisiones dentro de este sistema tienen un papel, aún hoy, fundamental.

¿Cómo se relaciona esto con una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias?

El concepto de salud y la demanda de servicios para garantizar su acceso ha experimentado una modificación radical de su concepción en los últimos años de la mano del desarrollo vertiginoso de nuevas tecnologías que han mejorado (y mucho) la calidad y cantidad de vida de la población. Sin embargo, esto no se ha acompañado de una provisión o desarrollo de recursos proporcionales para sostener esta demanda y, por lo tanto, del gasto en salud. En consecuencia, se han desarrollado importantes brechas entre lo que las personas demandan y la cantidad de recursos disponibles para satisfacerlas.

Existen dos caminos posibles para saldar esta brecha. Por un lado, la priorización implícita[7], que se traduce en un acceso al financiamiento —y, por ende, a las prestaciones— escasamente regulado, determinado en gran medida por la capacidad de influencia y lobby de los actores interesados en captar dichos recursos. Esto provoca inequidades en el acceso, la calidad y la efectividad de las intervenciones que se realizan. Un ejemplo claro de esto son las extensas listas de espera para acceder a una cirugía o a una consulta profesional. Otro caso paradigmático lo representa el acceso a medicamentos de altísimo costo y eficacia controvertida, facilitado por la judicialización de la salud. En este contexto, numerosos fallos judiciales otorgan cobertura a demandas individuales —a veces influenciados por la presión mediática— sin una evaluación exhaustiva del impacto presupuestario ni de las consecuencias distributivas. Esta dinámica favorece el uso intensivo de recursos por parte de unos pocos, en detrimento de la equidad y del acceso para el conjunto de la población. Todo lo anterior podría ocasionar, por ejemplo, que un grupo importante de personas no puedan acceder a tratamientos de probada efectividad que mejoran marcadamente los resultados globales en salud. Es en este punto donde los conceptos de salud “individual” y salud “colectiva”, mencionados previamente, entran en tensión.

El otro camino es la priorización explícita, que no es otra cosa que definir en base a criterios pre-establecidos y socialmente aceptados en que se deberían invertir los recursos colectivos disponibles para alcanzar los mejores resultados sanitarios para la población en su conjunto. Esto es lo que persigue la ciencia de la evaluación de tecnologías sanitarias y las evaluaciones económicas en salud.

Es entonces donde entra en acción una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, que en su concepción ideal sería el lugar donde esta puja por el cómo, el cuándo y el dónde se gasta se materializa, con foco en la maximización del beneficio (costo-efectividad) desde una perspectiva científica en la cual las dimensiones económica, sanitaria y política juegan un rol fundamental en el proceso de toma de decisiones.

La evaluación de tecnologías sanitarias en el mundo: El financiamiento como garante del acceso equitativo

La forma habitual en que los países con sistemas de salud consolidados abordan la accesibilidad a los distintos bienes en salud es a través de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, encargadas de regular el financiamiento de nuevas tecnologías que buscan ser incorporadas. La perspectiva suele ser diferente según la organización del sistema.

Estos son solo algunos ejemplos de cómo funciona la ETS en otros países:

- En el caso del Reino Unido, el acceso a los servicios de salud es garantizado universalmente a través del National Health Service (NHS), un sistema público financiado predominantemente con impuestos generales y gestionado por el Estado. La evaluación de tecnologías sanitarias es realizada por el National Institute for Health and Care Excellence (NICE) y se encuentra principalmente enfocada en el costo y la equidad (o inequidad) que puede generar su incorporación. Las evaluaciones del NICE tienen un efecto global y vinculante, es decir que una vez aprobada la tecnología, todas las personas obtienen el derecho a utilizarla.

- En otros casos como Estados Unidos, la evaluación de tecnologías se produce de manera descentralizada: son los financiadores quienes las desarrollan y habitualmente no poseen un carácter vinculante ni ahondan sobre aspectos de equidad o éticos, poniendo de relieve que estas agencias suelen acompañar los principios y valores del sistema en el que se desempeñan.

¿Es realmente necesaria una agencia Argentina?

La respuesta es, definitivamente, sí. Cada sistema de salud, cada sociedad posee características únicas, en función de su organización, su perfil demográfico y epidemiológico, los valores sociales preponderantes y los recursos disponibles. Esto hace que aquello que resulte apto, válido o costo-efectivo en determinado tiempo y lugar pueda no serlo en otro contexto.[8] Es decir, la capacidad de extrapolar o transferir la evidencia e información desarrollada en otros países difícilmente pueda aplicarse sin limitaciones en nuestro contexto.

Un ejemplo lo constituye la determinación del umbral de costo-efectividad. Por lo general, una tecnología médica se considera costo-efectiva si su costo por cada año de vida ajustado por calidad (AVAC o QALY) ganado está entre uno y dos veces el PBI per cápita. Hipotéticamente, en Argentina si una tecnología costara más de 14.187 USD por QALY ganado entonces no sería considerada costo efectiva y por lo tanto no debería ser financiada, sin embargo no sucedería lo mismo con esa misma tecnología, por ejemplo, en Canadá. Esta estricta definición hoy se encuentra en revisión y se sugiere que sea ajustada a la realidad demográfica y económica de cada país.[9]

| País | PBI per cápita (2023, World Bank)[10] | Umbral de costo efectividad utilizado |

| Argentina | 14.187 USD | No existe actualmente umbral. |

| Estados Unidos | 82.543 USD | USD 100.000–150.000/QALY (hasta 500.000 en enfermedades raras). |

| Canadá | 52.643 USD | CAD 50.000/QALY (rango comúnmente aceptado). |

| Alemania | 53.550 USD | EUR 42.600–88.100 por año de vida ganado (LY). |

| Australia | 64.573 USD | AUD 15.000–45.000/QALY (rango observado); ~AUD 45.000–60.000 implícito. |

| Japón | 54.201 USD | ¥7.5 a 15 millones por QALY (≈ USD 50.000–100.000). |

Fuente: Nomoto, et al. (2023). Comparisons of Economic Evaluation Guidelines Between Japan and Six Countries (England, France, Germany, Sweden, Canada and Australia). Value in Health, 26(12), S357. y Neumann, et al. (2014).

La reforma sanitaria y la evaluación de tecnología

Hace muchos años que en nuestro país se habla de la necesidad de una reforma sanitaria. Al margen de algunas fortalezas que distinguen a nuestro sistema de salud, el descontento general con su funcionamiento es algo que difícilmente podamos negar: problemas de acceso y calidad, copagos, bajos salarios, mínimos márgenes para los financiadores, coberturas superpuestas, una falta de gestión centralizada y planificación, hacen del sistema argentino un sistema ineficaz en función de los resultados obtenidos por el dinero invertido.[11][12]

El sistema de salud argentino se caracteriza por su alta fragmentación[13], resultado de las sucesivas transformaciones sanitarias que acompañaron los distintos enfoques de gestión desde el retorno de la democracia. La última gran reforma tuvo lugar en la década de 1990, impulsada por la adopción de un “modelo de seguro”, con ejes en la descentralización, el gerenciamiento hospitalario y el financiamiento por cápita, entre otros. Estos cambios profundizaron la atomización de los subsistemas públicos provinciales y de la seguridad social, acentuaron las inequidades existentes y debilitaron las capacidades técnicas de conducción en un contexto cada vez más exigente, tanto en lo clínico como —especialmente— en lo económico.

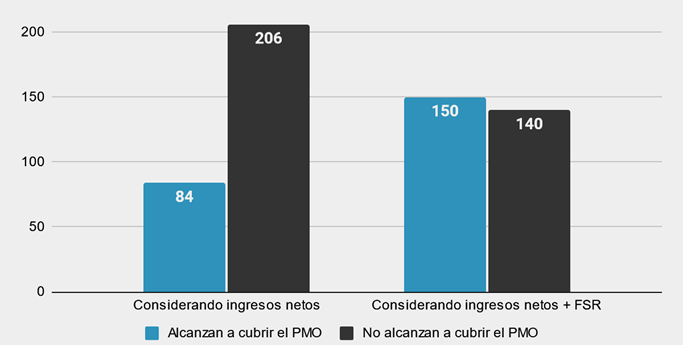

Solo basta con mencionar que en Argentina existen un estimado de 290 obras sociales nacionales (OSN), 24 obras sociales provinciales y más de 600 empresas de medicina privada para entender la fragmentación y complejidad del sistema y la ineficacia administrativa y de gestión que esto conlleva.[14] Si analizamos la realidad de las 290 OSN podemos ver que casi la mitad de ellas no poseen los recursos suficientes para cubrir el costo de una cápita del Programa Médico Obligatorio (PMO).

Número de OOSS que alcanzan a cubrir el valor del PMO

Fuente: Prosanity (2022).[15]

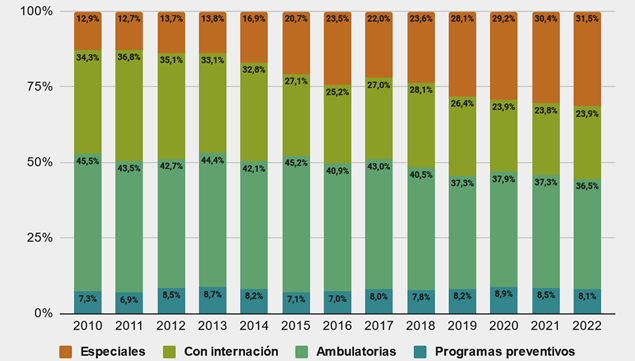

Si incluso hacemos un análisis más exhaustivo del gasto por componentes del PMO vemos que el apartado de prestaciones especiales (entre las que se incluyen medicamentos especiales y nuevas tecnologías) ha ganado preponderancia en el total del gasto destinado a cubrir en los últimos años, superando el 30% del gasto total y poniendo de manifiesto el impacto que actualmente está teniendo el acceso desregulado a nuevas tecnologías.

Participación de cada componente del PMO, por año.

Fuente: Prosanity (2022).[16]

La relevancia que podría tener en este contexto, el desarrollo de una agencia que sea capaz de uniformar las coberturas basándose en los recursos disponibles y apoyándose en la mejor evidencia científica, para dirigir el financiamiento a obtener la mayor y mejor salud posible (y al menor costo posible) resulta evidente y su implementación en un sistema de salud fragmentado, es tal vez uno de los mayores desafíos de los próximos años.

Elementos a considerar en la creación de una agencia de evaluación de tecnología sanitaria argentina

Antecedentes recientes

Nuestro país posee una larga trayectoria de evaluación de tecnologías sanitarias. Si bien esta disciplina puede considerarse relativamente nueva, los primeros registros de evaluaciones formales en Argentina se iniciaron hacia finales de la década del 90. En el año 2007, el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), pionero en la evaluación de tecnologías sanitarias en nuestro país, es designado Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en ETS y políticas de salud basadas en evidencia.

A fines del 2017, en el marco de un ambicioso proyecto de ley que contemplaba entre otras cuestiones una reforma laboral[17], el Poder Ejecutivo incluyó en su Capítulo VIII la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AGNET) como un organismo descentralizado, con autarquía económica, financiera y personería jurídica propia, sin estar supeditado al Ministerio Nacional. Su propósito principal era evaluar medicamentos, dispositivos, técnicas y procedimientos, determinando si deben formar parte del PMO. Sin embargo, tras el rechazo de la ley en general, el proyecto de la AGNET no prosperó.

En el año 2018, en lo que constituye el avance reciente más importante, se creó la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud y Excelencia Clínica (CONETEC) a través de la Resolución Nº 623/2018 del Ministerio de Salud de la Nación, que tiene entre sus objetivos asesorar al Ministerio sobre la incorporación, uso y cobertura de tecnologías en el sistema de salud, promover la excelencia clínica y la equidad, emitir recomendaciones basadas en evidencia, incluyendo evaluaciones económicas y de impacto presupuestario.

Actualmente existen al menos 4 proyectos de ley con estado parlamentario que proponen la creación de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias impulsados por representantes de distintas fuerzas políticas, entre ellas Unión por la Patria, PRO, Encuentro Federal y Coalición Cívica[18]. Si bien varían en su composición, financiamiento, autonomía y alcance, todos los proyectos ponen de manifiesto la relevancia que tendrá la incorporación de una agencia de tecnologías para mejorar la equidad, eficiencia y accesibilidad a nuevas tecnologías para la población en su conjunto. Cabe destacar que la importancia de la creación de una agencia mediante una ley nacional no solo radica en el otorgamiento de sustento institucional, sino que también garantizaría previsibilidad, legitimidad y estabilidad en el largo plazo, condiciones fundamentales para consolidar una política de Estado en un campo cada vez más complejo y sensible desde el punto de vista técnico, ético y económico.

Algunos principios y criterios a tener en cuenta

Si bien actualmente no es posible dar una respuesta definitiva, y cualquier propuesta debería apoyarse en una discusión profunda, existen ciertos principios clave que deberían guiar el diseño de una agencia nacional capaz de ejercer una gobernanza legítima, eficaz y sostenida en el tiempo. Para ello, será fundamental asegurar la participación activa de todos los actores involucrados, con la construcción de un amplio consenso multisectorial respecto de su composición, mecanismos de deliberación, fuentes de financiamiento y definiciones operativas. Esto permitirá reducir suspicacias sobre sus determinaciones y fortalecer su legitimidad institucional.

En primer lugar, debe respetarse el orden regulatorio vigente, estableciendo con claridad que el proceso de evaluación de tecnologías no debe condicionar ni interferir con el registro sanitario a cargo de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), en línea con las buenas prácticas de países con agencias de alta vigilancia sanitaria.

Posteriormente se deberán definir los principios que guiarán y darán fundamento a su accionar, es decir sus valores fundamentales: mínima efectividad aceptable, acceso, equidad, voluntad de pago, etc., y el peso relativo de cada uno de ellos en los procesos de deliberación[19].

Asimismo, será indispensable garantizar una autonomía técnica y operativa real. Para ello, la agencia debería contar con normativa propia, una estructura independiente del Ministerio de Salud y de los financiadores, y una gobernanza participativa, con representación de múltiples sectores del sistema de salud. Otro aspecto clave será el desarrollo de metodologías públicas, transparentes y participativas, que incluyan reglamentos y guías técnicas accesibles, mecanismos de consulta pública y la intervención efectiva de todas las partes interesadas en las distintas etapas del proceso evaluativo.

Además, resulta necesario establecer un mecanismo formal de priorización, revisión y apelación, así como la implementación de protocolos de actualización periódica de las recomendaciones, permitiendo incorporar nueva evidencia o reconsiderar decisiones previas.

En cuanto a los criterios de análisis, la agencia debería basarse en un marco de valor sanitario explícito, priorizando tecnologías en función de su impacto en salud, carga de enfermedad, equidad y beneficio clínico, y no exclusivamente por su impacto presupuestario.

Por último, será importante que el espectro de tecnologías a evaluar no se limite únicamente a nuevos medicamentos o dispositivos, sino que también incluya aquellas tecnologías ya vigentes en el sistema, con el objetivo de revisar su pertinencia, efectividad y sostenibilidad a lo largo del tiempo.

Finalmente, será crucial definir si las recomendaciones de la agencia serán vinculantes para todos los subsistemas —incluyendo a los financiadores nacionales, provinciales y de los subsistemas de la seguridad social y privado— o si su adopción quedará sujeta a decisiones posteriores. Esta definición será determinante para garantizar la coherencia y la equidad en el acceso a las tecnologías en todo el territorio nacional.

¿Es cierto que esto impedirá el ingreso al país de determinados tratamientos?

No, la evaluación de tecnologías sanitarias habitualmente suele ser un paso posterior a la autorización de comercialización de determinada droga o tecnología sanitaria. La autorización de cualquier producto médico se basa en su eficacia y seguridad (evaluada en ensayos clínicos) y esta función depende de la ANMAT. Por el contrario, la evaluación de tecnologías sanitarias suele ir dirigida a la costo-efectividad del producto en evaluación para determinar si su financiamiento y utilización pueden resultar en mayores beneficios en salud (a un costo razonable) o si frente a iguales resultados de salud puede ahorrar costos frente a la alternativa actualmente disponible.

A pesar de que persiste en algunos sectores la percepción de que la existencia de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias podría limitar el acceso a intervenciones eficaces, la experiencia internacional demuestra lo contrario. Estas agencias no actúan como barreras, sino como instrumentos clave para avanzar hacia una priorización explícita de tecnologías, basada en criterios de efectividad, seguridad, costo-efectividad e impacto presupuestario. En contextos donde los recursos son finitos, la regulación transparente y técnicamente fundada del acceso a nuevas tecnologías es esencial para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud y evitar asignaciones discrecionales o inequitativas. De este modo, lejos de restringir el acceso, las agencias de ETS promueven decisiones más justas y eficientes, fortaleciendo la equidad y legitimidad del sistema.

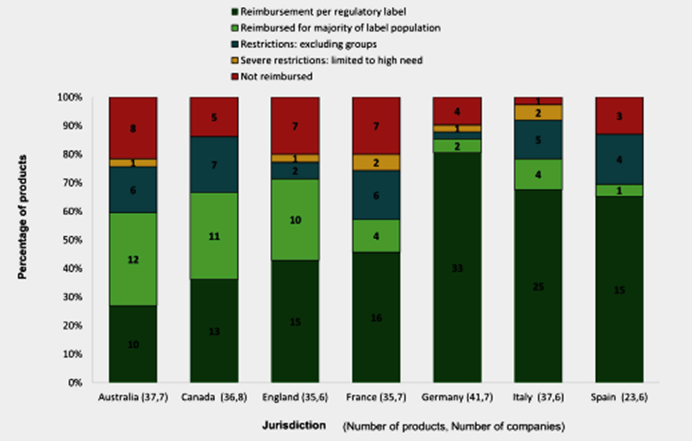

Un estudio de Wang et al.[20] demostró que 8 de las agencias más importantes del mundo poseen una tasa de rechazo de financiamiento de nuevas tecnologías que no supera el 20%. Es decir 8 de cada 10 tecnologías presentadas son aprobadas parcial o totalmente para su cobertura.

Decisiones de reembolso de productos proporcionados por empresas participantes

Fuente: Wang, T et al, 2020

Contrariamente a lo que suele suponerse, las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) no solo no restringen el acceso, sino que en muchos casos pueden mejorar la accesibilidad a determinadas tecnologías para aquellas poblaciones que más se beneficiarian con su utilización.

Esto se logra, por ejemplo, mediante la negociación de acuerdos de precios o esquemas de riesgo compartido con la industria, que permiten garantizar el acceso una vez demostrada la eficacia del tratamiento en una población determinada. Asimismo, al focalizar la indicación de una tecnología en aquellos grupos que podrían obtener el mayor beneficio clínico, se optimizan los resultados sanitarios, se reducen costos innecesarios y se mejora la eficacia global del sistema. Además, estas agencias pueden implementar mecanismos de cobertura condicional y procesos acelerados de evaluación para tecnologías emergentes, equilibrando la necesidad de innovación con la seguridad, la equidad y la sostenibilidad del sistema de salud.

¿Cuál sería su relación con ANMAT?

Como se explicó anteriormente, la autorización para la comercialización de un medicamento o tecnología sanitaria en Argentina es competencia de la ANMAT, la cual basa sus decisiones en rigurosos criterios de seguridad y eficacia. Esta autorización constituye un paso previo esencial para cualquier proceso posterior de evaluación de tecnologías sanitarias: no resulta conducente analizar su costo, impacto organizacional o implicancias presupuestarias si la tecnología no está disponible legalmente en el país.

Sin embargo, aunque se trata de instancias diferenciadas, los procesos de regulación sanitaria y evaluación de tecnologías están profundamente interrelacionados. Por ello, resulta necesario avanzar hacia un debate institucional claro que permita definir con precisión los roles y competencias de cada organismo involucrado, con el objetivo de evitar superposiciones, conflictos de atribuciones y asegurar un proceso ordenado, transparente y eficiente en la toma de decisiones sanitarias.

¿Qué dilemas éticos nos propone la definición de qué se cubrirá y qué no?

La decisión de cobertura de determinado medicamento, tratamiento o prótesis puede implicar importantes dilemas éticos.[21] ¿Cómo gestionamos el conflicto entre la salud de un individuo que busca tratar su problema de salud y la salud de la mayoría que requiere de esos mismos recursos para atender su salud?, ¿Podemos quedarnos exclusivamente con la costo-efectividad de un tratamiento para financiarlo?. Un caso paradigmático de este conflicto lo constituyen los pacientes con enfermedades poco frecuentes, donde es habitual que aparezcan tratamientos innovadores que representan una esperanza para los pacientes y sus familias, sin embargo estos tratamientos suelen ser de muy alto costo y a menudo su eficacia debatible, haciendo que tal vez no se cumplan con los criterios preestablecidos de costo-efectividad o de impacto presupuestario, sin embargo desatender estas consideraciones puede llevarnos a actuar en un sentido estrictamente ético de manera incorrecta.

El éxito, entonces, de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias dependerá de su capacidad para fundamentar las decisiones que se adopten con evidencia científica sólida, consenso sobre la decisión adoptada, y haciendo foco en los valores éticos fundamentales de nuestra sociedad. Muchas veces estas decisiones podrían resultar antipáticas para algunos sectores, pero si se logra interpelar a la sociedad con un discurso claro sobre los beneficios globales de la asignación eficiente de recursos con una perspectiva humanista y contemplativa de la singularidad de cada caso, entonces el éxito de esta agencia podría ser un hecho.

Consideraciones finales

El sistema de salud argentino se encuentra en tensión desde hace muchos años y no se avizora una solución inmediata a los problemas que lo afligen, similares a los desafíos de la mayoría de los sistemas de salud del mundo.

Los escasos recursos disponibles, que serán cada vez más escasos en el futuro, deben ser asignados de forma que se maximicen los resultados en salud. Por lo tanto, la creación de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias puede ser un factor ordenador fundamental para lograr una mejor asignación de los recursos, aumentar el acceso y regular la calidad y, finalmente, la equidad de las prestaciones otorgadas por el sistema en su conjunto.

Nos encontramos frente a la oportunidad histórica de repensar y reconstruir nuestro sistema de salud en un ámbito de amplio consenso político, con participación de todos los actores relevantes y con evidencia científica como herramienta fundamental. Será nuestro deber dar todas las discusiones necesarias para que esto se vuelva cultura en nuestro sistema de salud y finalmente alcanzar el mejor estado de salud posible para nuestra población.

Notas

[1] Ministerio de Salud de la Nación (2025). El Gobierno crea la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías.

[2] Úrsula Giedion et al. (2014). Planes de beneficios en salud de América Latina: Una comparación regional (Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 2014).

[3] International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA), 2019.

[4] Roberts, J. (1998). Primary care: Core values. Primary care in an imperfect market. BMJ (Clinical Research Ed.), 317(7152), 186–189.

[5] Arah, O. A. (2009). On the relationship between individual and population health. Medicine, Health Care and Philosophy, 12(3), 235–244.

[6] World Health Organization. (2008). Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health (Final Report of the Commission on Social Determinants of Health). Geneva: WHO. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-IER-CSDH-08.1

[7] Ham, C., & Coulter, A. (2001). Explicit and implicit rationing: taking responsibility and avoiding blame for health care choices. Journal of health services research & policy, 6(3), 163–169. https://doi.org/10.1258/1355819011927422

[8] Drummond, M. (2009). Transferability of economic evaluations across jurisdictions: ISPOR Good Research Practices Task Force report. Value in health : the journal of the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, 12(4), 409–418.

[9] Pichon-Riviere, A., Drummond, M., Palacios, A., Garcia-Marti, S., & Augustovski, F. (2023). Determining the efficiency path to universal health coverage: Cost‑effectiveness thresholds for 174 countries based on growth in life expectancy and health expenditures. The Lancet Global Health, 11(6), e833–e842.

[10] World Bank. (2024). GDP per capita (current US$) – 2023. World Development Indicators.

[11] Maceira, D. (2020). Caracterización del sistema de salud argentino. Debate en el contexto latinoamericano. Revista Estado y Políticas Públicas, (14), 155–179.

[12] Izquierdo, A., Pessino, C. y Vuletin G. (2018). Mejor gasto para mejores vidas. Cómo América Latina y el Caribe puede hacer más con menos.

[13] Ministerio de Salud de la Nación Argentina. (2022). Coberturas de salud en Argentina. Año 2022. Secretaría de Equidad en Salud, Subsecretaría de Integración de los Sistemas de Salud y Atención Primaria.

[14] Ministerio de Salud de la Nación Argentina (2023). Análisis del Programa Médico Obligatorio (PMO). Hacia la consagración del derecho a la salud. Dirección de Estrategias de Integración del Sistema de Salud.

[15] Prosanity Consulting & IPEGSA. (2022). Estimación del gasto necesario para garantizar la cobertura del Programa Médico Obligatorio (PMO) – julio 2022. Prosanity.

[16] Prosanity Consulting & IPEGSA. (2022). Estimación del gasto necesario para garantizar la cobertura del Programa Médico Obligatorio (PMO) – julio 2022. Prosanity.

[17] Sistema Argentino de Información Jurídica. Proyecto de Ley de Reforma Laboral.

[18] Cámara de Diputados de la Nación (2025). Acción Social y Salud Pública abordó la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.

[19] Drummond, M. F., Schwartz, J. S., Jönsson, B., Luce, B. R., Neumann, P. J., Siebert, U., & Sullivan, S. D. (2008). Key principles for the improved conduct of health technology assessments for resource allocation decisions. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 24(3), 244–368.

[20] Wang, T., McAuslane, N., Liberti, L., Gardarsdottir, H., Goettsch, W. G., & Leufkens, H. G. M. (2020). Companies’ Health Technology Assessment strategies and practices in Australia, Canada, England, France, Germany, Italy and Spain: An industry metrics study. Frontiers in Pharmacology, 11, 594549.

[21] Hofmann, B. M. (2008). Why ethics should be part of health technology assessment. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 24(4), 423–429.